Misión Ciencia: un experimento fallido que afectó el desarrollo científico de Venezuela

- Enrique Rondón Nieto

- 23 ago 2025

- 14 Min. de lectura

Actualizado: 24 ago 2025

El 13 de diciembre de 2005, Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, anunció la creación de la Misión Ciencia, cuyo lanzamiento oficial se hizo dos meses después. El 19 de febrero de 2006 es la fecha que el gobierno fijó como inicio de la Misión Ciencia. Ese día, durante la transmisión de su programa Aló Presidente, Chávez dijo que el presupuesto inicial de este programa social sería de 941.000 millones de bolívares (437,6 millones de dólares, al cambio oficial de entonces), provenientes de Citgo, filial de la empresa estatal petrolera Pdvsa.

Este proyecto socialista tenía como objetivo "impedir la llamada 'fuga de talentos' o 'fuga de cerebros' a través del incentivo a la investigación, el apoyo a los investigadores innovadores y la creación de plataformas tecnológicas que propicien la independencia nacional en materia de ciencia", según refiere el documento La Misión Ciencia está en la calle, publicado en 2006 por el Ministerio de Comunicación e Información.

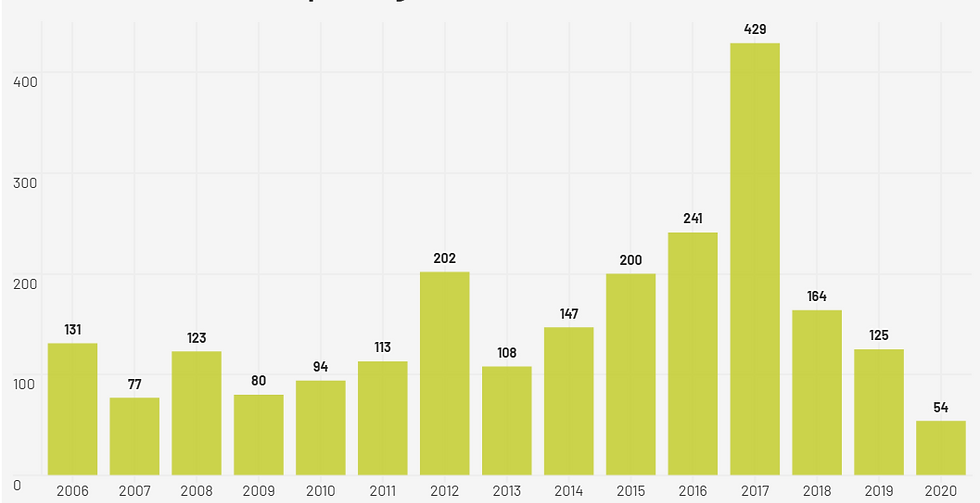

Sin embargo, pese a contar con una inversión de más de 708 millones de dólares en sus primeros tres años, la Misión Ciencia no logró sus objetivos. Desde 2006, el año de su puesta en marcha, Venezuela ha retrocedido seis puestos en la producción científica de América Latina, más de 2.200 investigadores han emigrado —25 % del total para 2023, según datos oficiales— y las Facultades de Ciencias de las principales universidades públicas están en condiciones precarias, sin presupuesto suficiente y con déficit de profesores y estudiantes.

Solo para 2006, la Misión Ciencia recibió más de 179 millones de dólares para incrementar las capacidades científico-técnicas del país. Esto incluía la formación de talento, actualización de docentes, aceleramiento del Programa de Desarrolladores de Software, fortalecimiento de laboratorios, financiamiento de proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) y laboratorios de certificación. Con ese presupuesto también se crearían cinco nuevos centros de investigación, pero solo se hizo uno, en 2008.

El manejo irregular de los recursos de este proyecto puede constatarse en sus propios documentos oficiales. En un informe de gestión de la Misión Ciencia publicado en abril de 2008, las cuentas entre asignación de recursos y gastos no cuadran. De los más de 708 millones de dólares asignados entre 2006 y 2008, la Misión Ciencia había ejecutado hasta entonces apenas 30 %. Sin embargo, para algunos proyectos previstos en ese informe se indica que no había recursos.

A partir de 2009, la Misión Ciencia deja de aparecer en los presupuestos anuales de la nación. En la Exposición de Motivos del presupuesto de ese año, se menciona como un programa mediante el cual se financian proyectos de "tecnólogos populares" pero no se indican cifras de recursos asignados. En la Memoria y Cuenta de 2012 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el gobierno admite tácitamente el fracaso de la Misión Ciencia, al indicar que algunos de los recursos asignados a instituciones científicas serían destinados, entre otras cosas, a la "rectificación y reimpulso de la Misión Ciencia".

En contraparte, a partir de 2008 las universidades públicas autónomas —cuyos investigadores lideran las publicaciones científicas del país— empezaron a sufrir recortes presupuestarios. Esta situación ha causado la renuncia de profesores e investigadores, el deterioro de sus infraestructuras y un declive progresivo de la investigación científica.

La investigación Universidades en rojo, realizada en 2021 entre El Pitazo y CONNECTAS, reveló que sólo en 2008 el gobierno negó más de 40 % —casi 22 millones de dólares— al presupuesto solicitado por la Universidad Central de Venezuela (UCV), la más importante del país. Los recortes presupuestarios han ido en aumento desde entonces en todas las universidades autónomas. Para noviembre de 2024, la Universidad de Los Andes (ULA) —la cuarta en el ranking nacional, según QS— sólo había recibido 3,09 % del presupuesto anual solicitado.

Decrecimiento científico en tiempos de bonanza petrolera

Durante los años de mayor inversión económica en la Misión Ciencia, entre 2006 y 2008, Venezuela alcanzó uno de los picos más altos de su prosperidad petrolera. El precio del barril de petróleo aumentó en más de 200 %, pasando de 56 hasta 129 dólares. No existían sanciones internacionales ni bloqueos comerciales. No había excusas que justificaran el fracaso económico de un programa que recibió cuantiosos recursos.

Pero, aun así, fracasó. Según datos de SCImago Journal and Country Rank, en 2006 Colombia desplazó a Venezuela en el quinto lugar del ranking latinoamericano de producción científica, que se establece con base en la cantidad de artículos publicados por país.

Tres años después, a partir de 2009, el país empezó a mostrar una tasa de productividad científica negativa que no ha dejado de retroceder: Venezuela es el único país de América Latina que registra un promedio anual de decrecimiento sostenido en la cantidad de publicaciones científicas de la región. En 2016, una década después del inicio de la Misión Ciencia y antes de que comenzara la imposición de sanciones económicas al país, Venezuela se encontraba en el noveno lugar: cuatro posiciones menos de la que ocupaba en 2005. Actualmente se ubica en la undécima posición.

"Entre los factores atribuidos a esta pérdida de protagonismo se destacan: migración de recurso humano cualificado, disminución de los recursos invertidos en investigación, la ausencia de una política pública coherente sobre ciencia y tecnología, entre otros", señala el artículo científico titulado "Evolución de la producción científica en América Latina indexada en Scopus 2010-2021", con base en cuatro investigaciones sobre el tema.

Otro indicador de desarrollo científico que muestra el declive de la ciencia en Venezuela es el registro de patentes. Una patente es un certificado que se otorga a una persona o empresa para que sea la única que pueda fabricar, usar o vender un invento útil y original de su autoría durante un tiempo determinado.

En alguna época, el país se caracterizó por lograr descubrimientos de relevancia internacional, particularmente en materia petrolera. Por ejemplo, el de la orimulsión, un combustible inventado en 1980 para aprovechar el bitumen pesado del Orinoco. Este invento fue patentado por el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep). Pero el país ha dejado de obtener patentes casi por completo.

Jaime Requena, biofísico y miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (Acfiman), destaca que para 1999, Venezuela registraba un promedio de 23 patentes anuales ante la Oficina Federal de Patentes del gobierno de Estados Unidos (Uspto, por sus siglas en inglés). De esa cantidad, en promedio, 12 pertenecían al sector privado y 11 al sector público, mayoritariamente a empresas de la industria petrolera o del Intevep, del que fueron despedidos más de 800 investigadores en 2003 como represalia del presidente Chávez tras el paro petrolero de abril de 2002.

Al igual que el número de publicaciones científicas, el de patentes también se vino abajo. En 2006, año de lanzamiento de la Misión Ciencia, el país logró el registro de 20 patentes ante la Uspto, en su mayoría impulsadas por industrias privadas. Para 2019, Venezuela solo alcanzó el registro de dos patentes, ambas de origen privado.

El principal ideólogo de la Misión Ciencia, el sociólogo Rigoberto Lanz, admitió públicamente el fracaso de ese programa social en una carta dirigida al presidente Chávez en abril de 2010, apenas cuatro años después del lanzamiento de la Misión. En su escrito habla de "la lenta desaparición de la Misión Ciencia" y enfatiza que "fue engullida por la burocracia ministerial".

Por su parte, Benjamín Scharifker, fisicoquímico y rector de la Universidad Simón Bolívar (USB) durante el lanzamiento y expansión de la Misión Ciencia, tiene otra hipótesis sobre el fracaso de este programa social: su politización e ideologización.

"Había una narrativa de que la ciencia era elitista. Por eso, los objetivos de la Misión Ciencia eran transformar la ciencia en algo popular y eso es una deformación. La Misión Ciencia intentó acabar con las disciplinas científicas y con la distinción entre conocimiento científico y conocimiento popular. Fue la sustitución de las instituciones científicas por organismos de la hegemonía estatal venezolana," sentencia Scharifker.

Claudio Bifano, químico y presidente de la Academia de Ciencias de América Latina (Acal), coincide con el diagnóstico de Scharifker: "E l punto de partida del retroceso científico es la ideologización de la ciencia, que conlleva a la improvisación de personas que ocupan cargos sin tener la debida preparación. No es con misiones que se puede garantizar que se haga ciencia, sino con investigadores e instituciones que tengan recursos y libertad para hacer ciencia".

Ciencia en resistencia en las universidades autónomas

Liliana López hubiera podido jubilarse hace casi dos décadas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), pero no lo ha hecho porque eligió resistir y seguir haciendo investigación científica en el país, pese a la falta de recursos económicos y, sobre todo, humanos. "No hay personal de relevo. Ese es el principal problema de la ciencia en Venezuela: seguimos sin profesores jóvenes y pocos profesores viejos", asegura.

López tiene 69 años de edad y más de 43 como docente e investigadora del Laboratorio de Geoquímica Orgánica II de la UCV, donde se identifican los tipos de crudo y su grado de biodegradación en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. También es la actual presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman).

"Hace unos años no hubiéramos podido caminar tranquilamente por este pasillo por la cantidad de muchachos que había", recuerda López en la vía que conduce a su laboratorio.

La matrícula estudiantil de las carreras científicas en las universidades autónomas venezolanas ha disminuido estrepitosamente. En 2006, la Facultad de Ciencias de la UCV tenía 4.287 estudiantes. Este 2025, según información suministrada por el decano Ernesto Fuenmayor para esta investigación, la matrícula ronda apenas los 2.000 alumnos.

Pero la crisis de las universidades venezolanas es aún mayor en las regiones. En la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia (LUZ) conviven unos 800 estudiantes, 110 docentes y cerca de 50 empleados. Lo hacen entre escritorios, mesas, sillas y carteleras dañados, arrumados en los pasillos. Allí reinan el silencio, la oscuridad, las cadenas y los candados que buscan proteger lo que queda de aulas y laboratorios que fueron desmantelados por el hampa y abandonados por la falta de presupuesto.

José Gerardo Ortega, decano de esta Facultad, señala la desatención del gobierno a las regiones como una de las causas del deterioro de este espacio y el declive de la ciencia: "El grueso de los recursos destinados a la investigación científica se queda en la región capital", asegura.

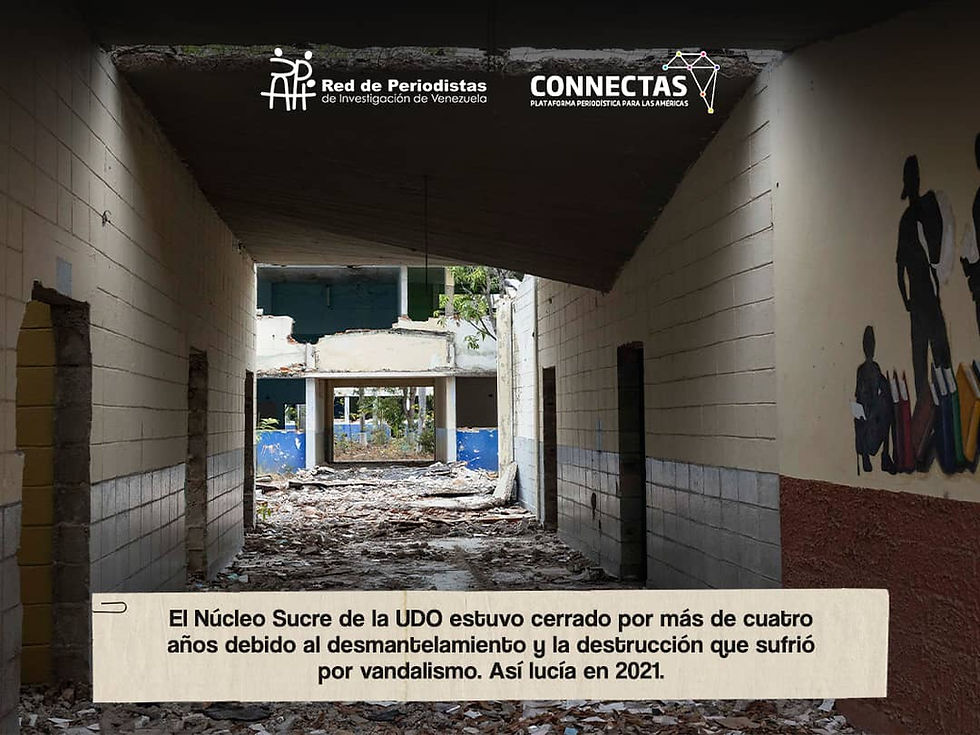

La estampa más lamentable del abandono de las universidades públicas, sin embargo, es quizá la Universidad de Oriente (UDO), cuyo núcleo central está en el estado Sucre, en la costa oriental del país. Registros señalan que desde 2016 ocurrían hurtos de cableado, tuberías y equipos, situación que también padecen otras universidades. Pero entre 2019 y 2020 llegó la destrucción total: una serie de incendios, de origen aún desconocido, arrasó con toda la universidad.

Debido al destrozo de la infraestructura de la UDO, durante más de cuatro años el profesor Ángel Fariña, biólogo marino, decidió dar clase a sus estudiantes de Ecología de Peces Marinos en el garaje de su casa. Volvió a la universidad en septiembre de 2024, cuando el gobierno finalmente terminó de construir unas "petroaulas" —salones de clase hechos con recursos petroleros— que había prometido inaugurar en 2015.

"Llevo 28 años llevando a mis estudiantes al mar. Desde que comencé a dar clase en la UDO lo he hecho. En muchas ocasiones sin apoyo, con recursos propios, haciendo una vaca entre todos. Porque nada nos detiene", escribió Fariña en una publicación de Instagram el 5 de junio de 2025. En el reel que acompaña el texto, el profesor se muestra junto con una docena de estudiantes del primer semestre de Biología en la Estación Biológica Turpialito de la UDO.

A más de 1.000 kilómetros de distancia de la UDO Sucre está la Universidad de Los Andes (ULA) de Mérida. Allí el silencio y la soledad no pasan desapercibidos en la enorme Facultad de Ciencias, inaugurada en 1970. En la carrera de Matemáticas, por ejemplo, se inscribió un solo estudiante para el primer semestre de 2025. Esta es la carrera más afectada por la crisis en esa facultad: el edificio de Matemáticas, una infraestructura con más de 40 aulas, está clausurado desde hace más de cinco años porque el vandalismo lo desmanteló.

La falta de estudiantes se suma a la de profesores e investigadores jóvenes, ausencias que son un factor común en todas las universidades públicas venezolanas. "En el Departamento de Química, cerca de 40 % de los profesores está en edad de jubilación. Si todos esos profesores deciden jubilarse, habría un cierre técnico de la carrera", afirma Daniel Ayala, decano de la Facultad de Ciencias de la ULA.

La principal razón de que no exista una generación de relevo de profesores y científicos es la precariedad de los salarios universitarios: el profesor de mayor escalafón en Venezuela recibe 522,16 bolívares mensuales como sueldo base, menos de 4 dólares al cambio oficial. Las becas que reciben estudiantes universitarios son igual de precarias: en julio de 2025 el pago de este beneficio fue de 607,50 bolívares, poco más de 4 dólares. Con ese dinero en Venezuela se puede comprar, si acaso, un kilo de muslos de pollo.

La "fuga" que no se detiene: migración científica en Venezuela

En 2013 Andrés Yarzábal, biólogo molecular y profesor jubilado de la Universidad de Los Andes (ULA), comenzó a recolectar y estudiar las bacterias que vivían en el hielo del penúltimo glaciar de Venezuela, ubicado en la cima más alta del país —el Pico Bolívar— y extinto desde finales de 2019. Lo hizo en el marco del proyecto Vida Glacial, financiado por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit).

Pero un año después, en 2014, Yarzábal se fue del país. La creciente inseguridad que se vivía en la ULA —a donde llegaban colectivos armados a atacar para disipar las protestas estudiantiles— y en la ciudad de Mérida lo forzaron a tomar la decisión de emigrar a Ecuador junto con sus hijos y su esposa, también científica.

Yarzábal fue uno de los 156 investigadores con doctorado que llegaron a Ecuador entre 2010 y 2017 provenientes de Venezuela, el segundo país con mayor representación de becarios del Proyecto Prometeo, un programa gubernamental que buscó atraer científicos, investigadores y académicos de alto nivel —tanto ecuatorianos como extranjeros— para fortalecer la investigación y la docencia en universidades e institutos públicos de ese país.

Su intención era regresar a Venezuela una vez terminara su beca, pero a la inseguridad que lo forzó a emigrar se sumó el aumento de la crisis financiera de las universidades, el colapso de los servicios básicos y la represión a quienes se oponían al gobierno socialista.

Actualmente es profesor titular de la Universidad Católica de Cuenca, donde también coordina la Unidad de Divulgación Científica.

"¿Qué sentido tenía regresar a un país donde las universidades eran constantemente atacadas, asfixiadas?", se preguntó Yarzábal durante la entrevista para esta investigación. "La generación de relevo también empezó a irse. Todos mis estudiantes de la ULA están fuera del país actualmente. ¿Cómo haces ciencia en esas condiciones? No tienes equipo de gente joven, no tienes recursos, los servicios básicos no funcionan".

En marzo de 2019, un apagón nacional se extendió por cinco días en gran parte del territorio venezolano. En Mérida, donde está la Facultad de Ciencias de la ULA, no hubo electricidad por 112 horas continuas. Las muestras de hielo del extinto glaciar del Pico Bolívar que Yarzábal y su equipo recolectaron seis años antes, y que permanecían en refrigeradores del laboratorio de microbiología molecular, se derritieron.

Pero no todos los científicos venezolanos que se han visto forzados a emigrar tienen la suerte de ejercer su profesión en sus países de acogida. Es el caso de un biólogo experto en invertebrados acuáticos y profesor jubilado de la Universidad del Zulia (LUZ), que emigró a Estados Unidos por la crisis económica y pidió la reserva de su identidad por miedo a la persecución de la que son objeto los científicos venezolanos que disienten del gobierno, aumentada desde el inicio de la pandemia por covid-19.

"Al tener sueldos paupérrimos vimos en caída libre nuestra calidad de vida y debimos salir del país para procurarnos estabilidad, así eso conlleve estar lejos de los laboratorios y de las investigaciones. La asfixia presupuestaria a los centros de educación superior se convirtió en una especie de política de Estado desde el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez hasta la administración de Nicolás Maduro", comenta el científico.

Jaime Requena es uno de los investigadores que más ha estudiado la migración de científicos venezolanos. En su artículo "Estado de la Ciencia y la Tecnología en Venezuela, una actualización al año 2020" detalla que, para entonces, cerca de 18 % de los investigadores venezolanos había dejado el país, siendo ellos quienes producían 34 % de las publicaciones científicas hechas en Venezuela. De acuerdo con sus estadísticas, 2.288 investigadores venezolanos emigraron entre 2006 y 2020.

Una nueva Misión Ciencia: ¿rectificar el fracaso anterior?

El 10 de abril de 2024, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lanzamiento de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación "Dr. Humberto Fernández‑Morán". Su objetivo es un viejo conocido: "Incentivar la cultura científica, tecnológica y de innovación como elementos que promuevan los ecosistemas que fomenten la producción nacional".

Como primer gran logro de la nueva Misión Ciencia, el 12 de diciembre de 2024 el gobierno inauguró la Universidad Nacional de las Ciencias "Dr. Humberto Fernández-Morán" (UNC), un edificio moderno, de unos cinco pisos, construido en terrenos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Por fuera, su fachada de cristal refleja el azul del cielo y, hacia el interior, la luz del día atraviesa las paredes. Una escultura del código de ADN en el techo de la planta baja y un mural de arte cinético con los colores de la bandera nacional, que dibujan el rostro de Fernández-Morán, reciben a quienes la visitan.

Esta moderna estructura tiene una biblioteca virtual con computadoras nuevas, un comedor para los estudiantes —en el que reciben desayunos y almuerzos por cuenta de la institución— y un cafetín, donde resalta un afiche de Simón Bolívar con la imagen del Libertador que ha popularizado el gobierno. Cada piso tiene baños en los que los servicios básicos funcionan de manera eficiente.

Pero, pese a tener una oferta académica de 16 carreras de pregrado, la institución solo tiene 12 aulas académicas y un laboratorio de idiomas en el que enseñan inglés, mandarín y ruso. No cuenta con laboratorios científicos en su sede, pero los estudiantes tienen a su disposición los laboratorios del IVIC para hacer sus prácticas, al que se accede en transporte suministrado por la universidad. Tampoco hay información pública sobre los profesores que dictan clases en esta universidad.

En las instalaciones administrativas hay una placa con la siguiente inscripción en mayúsculas sostenidas: "Inaugurada el jueves 12 de diciembre de 2024 por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recordando que: Esta obra de la revolución bolivariana se llevó a cabo en tiempos de sanciones y asedio imperial. Seguimos en batalla por el bienestar de nuestro pueblo venezolano, su educación y su derecho al futuro".

A diferencia de la Misión Ciencia lanzada en 2006 —tiempos donde no había sanciones y la economía petrolera del país crecía exponencialmente—, esta nueva Gran Misión ha recibido apenas 2 % de los recursos asignados a su predecesora. Según la información oficial, entre mayo y octubre de 2024 la Gran Misión Ciencia financió 744 proyectos que involucran a más de 7.000 científicos venezolanos, con una inversión de más de 13 millones de dólares.

Daniel Ayala, decano de la Facultad de Ciencias de la ULA, fue uno de los beneficiarios de ese financiamiento a proyectos, con cuyos recursos pudo adquirir un equipo para uno de los laboratorios de Química, que estaba obsoleto y la universidad no había podido reponer por falta de presupuesto. Pero Liliana López señala que a la Acfiman no ha llegado ninguna convocatoria para esos proyectos.

"El financiamiento es limitado. No son convocatorias abiertas a las instituciones. El Conicit y el Fonacit —antiguo Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y el actual Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación— hacían convocatorias nacionales abiertas y había áreas prioritarias en el país que se establecían en conjunto con la comunidad científica", dice López.

En 2017, siete años antes de que Maduro anunciara la Gran Misión Ciencia, él mismo había ordenado la reactivación de la extinta Misión Ciencia. "Retomemos la Misión Ciencia para el desarrollo, para la sustitución de las importaciones y la creación de lo nuevo", dijo en la edición 98 de su programa Domingos con Maduro. En esa misma transmisión anunció que se crearía el Centro Nacional de Producción Científica y Tecnológica, promesa que tampoco se cumplió.

No todos los científicos venezolanos saben que existe la Universidad Nacional de las Ciencias. Un reel hecho por influencers, que difundió imágenes de la moderna institución, se hizo viral y fue entonces cuando una profesora de la ULA —cuyo nombre pidió reservar por temor a represalias— se enteró de esa nueva universidad.

"Cuando vi el video sentí como una patada en el estómago. ¿Cómo es posible que hayan construido esa universidad cuando las nuestras se caen a pedazos por falta de presupuesto? Entonces no es que no hay dinero: es que lo utilizan para sus fines políticos y para demostrar que lo que nos han aplicado desde 2008 es una asfixia presupuestaria premeditada", dijo con lágrimas de rabia contenidas.

Ese sentimiento es compartido por muchos científicos que han visto en la Misión Ciencia otro ensayo socialista cuyos resultados solo arrojan error y opacidad en el manejo de los recursos millonarios que le fueron asignados.

Con información de Ipysvenezuela.com

In cold season I spend more time home, so I thought of buying something fun. I searched around and found doll. They sell many kinds of toys for adults, but I liked mostly the sex dolls collection. The site had free shipment, safe payment and good discounts too. I was happy because it was easy to use and I didn’t feel awkward at all.